|

Hace ya tres meses que Javier Milei llegó a ocupar el cargo presidencial en Argentina. En este período pudimos ver a un presidente que literalmente asumió dando la espalda al Congreso en unas escalinatas del edificio parlamentario, hablándole a una ciudadanía expectante de que su líder siga despotricando contra lo que él llama casta política, y que siga criticando a cualquier sistema que contemple un Estado máximo o mínimo, un presidente que describe una y otra vez la real herencia maldita que recibió del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El último gobierno kirchnerista dejó al Banco Central con 7 mil millones de dólares de reservas negativas, un déficit fiscal monumental producto de una emisión monetaria descomunal, una consecuente inflación que ubicó a la Argentina en primeros lugares en el ranking de naciones con mayor inflación a nivel mensual, interanual y global.

Todo esto pasó, todo esto nos contó Milei. Y cuando un presidente nos cuenta muchas cosas malas que hicieron cantidad de funcionarios políticos, genera lógicamente adhesión de gran parte de la población y genera indignación por todo lo que nos cuenta que estuvo tan mal hecho y nos llevó a donde hoy estamos, a un estado de situación de crisis sideral.

0 Comentarios

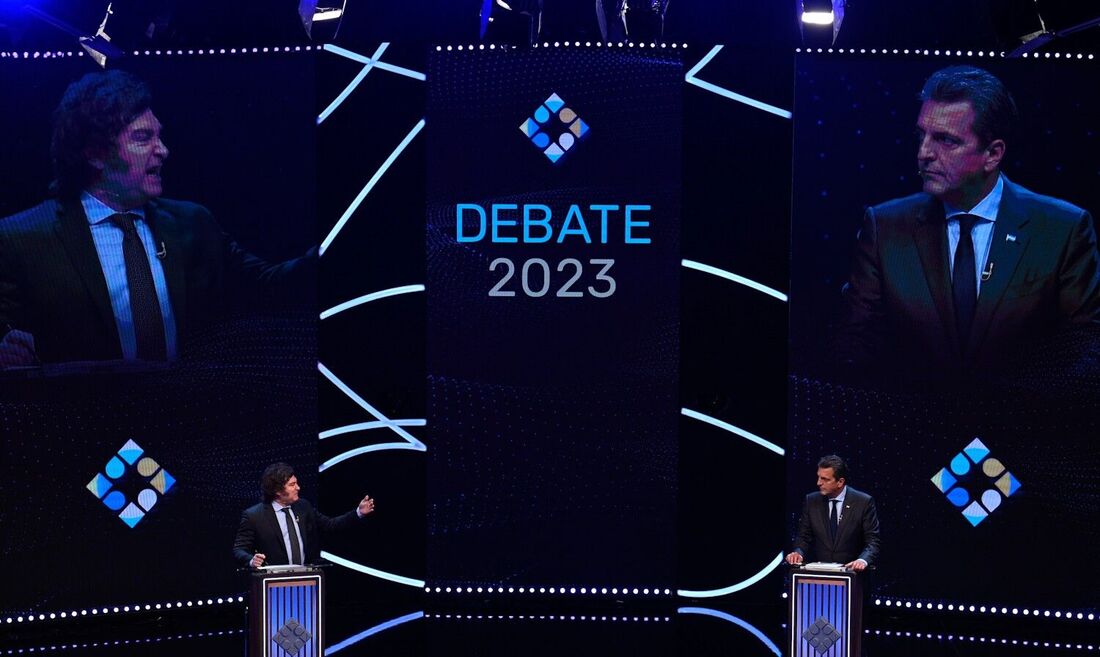

Javier Milei ganó las elecciones en Argentina el 19 de noviembre de 2023 con el 55,65 % de los votos en una segunda vuelta electoral, luego de haber obtenido un 29,9% en la primera vuelta de la elección general. Esto arrojó un escenario donde Milei cuenta finalmente con un apoyo ciudadano mayoritario y una adhesión parlamentaria muy limitada. Ya que, de un total de 257 diputados, La Libertad Avanza (LLA) cuenta solamente con 38 y de un total de 72 senadores con 7. A días de que Milei comenzó a ejercer como presidente de la nación argentina, emitió un mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y envío una mega ley “ómnibus” a la cámara de Diputados. Se trata de un mega DNU porque contiene un total de 366 medidas de reforma y una mega ley “ómnibus” porque contiene 664 artículos. El DNU ya entró en vigencia y debe ser aceptado por completo (en bloque) por sí o por no, por un órgano bicameral del Congreso conformado por 8 diputados y 8 senadores nacionales. Si la bicameral se pronuncia por sí (desde llegada la democracia, hace 40 años, nunca se rechazó un DNU en Argentina, aunque nunca un presidente envió un decreto con 366 medidas a aceptarlas en bloque) el DNU pasará a ambas cámaras, y si una de las dos cámaras lo aprueba, continuará en vigencia. Si ambas cámaras lo rechazan, el DNU se suspenderá. El título de este articulo denota una obviedad para cualquier ciudadano del mundo que se haya informado sobre los resultados electorales del balotaje celebrado en Argentina el 19 de noviembre. Sin embargo, haber especificado que Javier Milei ganó la presidencia y haber omitido mencionar a la fuerza que lo llevó a triunfar en las elecciones, responde a que, aunque Milei sea el nuevo presidente electo en Argentina, La Libertad Avanza (LLA), la fuerza con la cual triunfó, no le garantiza poder gobernar con relativo confort. Esto último responde a que Milei tuvo un superávit de apoyo popular, ganó con el 55,65 % de los votos contra Sergio Massa de Unión por la Patria, que obtuvo 44,35 %, y Milei tuvo el apoyo como presidente en 21 de las 24 provincias que configuran el mapa de la república argentina; sin embargo, ese superávit de popularidad no se corresponde con el déficit tanto legislativo como a nivel autoridades provinciales y municipales. Así, de un total de 257 diputados, Milei obtuvo 35, que sumados a los 3 que ya tenía, otorga un total de 38 diputados para LLA (y para poder alcanzar el quorum en la Cámara Baja se necesita el voto positivo de 129 diputados). En el Senado, de un total de 72 miembros que lo componen, Milei cuenta con 7 (para poder alcanzar el quorum en la Cámara Alta se necesita el voto positivo de 37 senadores). Por su parte, respecto a las autoridades de la LLA a nivel provincial, las 24 provincias eligieron a sus 24 gobernadores y LLA obtuvo 0 gobernador, y de los cientos de intendentes que gobiernan los municipios de las provincias, LLA cuenta con 0 intendentes. Argentina acude a las urnas este domingo 19 de noviembre para elegir en segunda vuelta al sucesor de Alberto Fernández para el periodo 2024-2028. Compiten dos candidatos que encarnan dos modelos de país diferente e incompatible: el oficialista Sergio Massa, actual ministro de economía, y el outsider Javier Milei, de La Libertad Avanza quien cuenta ahora con el respaldo de parte de la coalición de centro derecha, Juntos por el Cambio de Mauricio Macri y Patricio Bullrich quien fue candidata en primera vuelta y obtuvo el 23% de los votos. El proceso electoral va a estar marcado por 3 grandes características: Un resultado muy ajustado. Argentina vota este 19 de noviembre en una segunda vuelta entre Massa, que consiguió el 36% de los votos en primera vuelta, y Milei que quedó segundo con el 29%. Las últimas encuestas publicadas antes del inicio de la veda que establece el código electoral reflejan un escenario de paridad entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) de cara al balotaje presidencial, con una leve ventaja para el candidato libertario, que técnicamente se encuentra dentro de lo que los especialistas denominan “margen de error”, en un rango que va del dos al tres por ciento de los consultados. El 22 de octubre se celebraron las elecciones generales en Argentina, y compitieron en dichos comicios cinco candidatos representando a las cinco fuerzas partidarias que quedaron en carrera luego de las internas del 13 de agosto. Así compitieron el oficialista Sergio Massa de Unión por la Patria, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, Javier Milei de La Libertad Avanza, Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País, y Miriam Bregman del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Los resultados fueron los siguientes: Sergio Massa obtuvo 36,68 % de los votos, Javier Milei 29,98 %, Patricia Bullrich 23,83 %, Juan Schiaretti 6,78 % y Miriam Bregman 2,70 %. Como ningún candidato obtuvo el 45 % de los votos o 40 % y una diferencia de 10 puntos porcentuales con el segundo, las dos fuerzas más votadas competirán en una segunda vuelta el domingo 19 de noviembre. Así entonces quedó configurada la próxima contienda electoral para el balotaje: Sergio Massa de Unión por la Patria vs Javier Milei de La Libertad Avanza. El 13 de agosto se celebraron las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias) y los resultados arrojaron finalmente qué candidatos competirán en las elecciones generales del 22 de octubre. Se presentaron 29 fórmulas presidenciales en las primarias, y en Argentina es necesario contar con un apoyo mínimo de 1,5% para poder continuar en carrera hacia la elección general. Este piso fue superado solamente por 5 fuerzas políticas, La Libertad Avanza (LLA), Juntos por el Cambio (JxC), Unión por la Patria (UP), Hacemos Unidos (HU) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT). Según la Cámara Nacional Electoral, el voto a presidente nos mostró una participación de 69,62% del total del padrón electoral. Argentina viene sufriendo un proceso de crisis de alta inflación, con incrementos mensuales que fueron rondando entre el 5% y casi el 9%. Esta situación llevó a la renuncia de los anteriores ministros de Economía (Martín Guzmán, y por tan solo 24 días Silvina Batakis) y hace casi un año el nuevo ministro es Sergio Massa, uno de los co-fundadores del oficialista Frente de Todos, que hace apenas días, fue rebautizado como Unión por la Patria. Durante casi un año de gestión de Sergio Massa en la cartera económica la inflación siguió creciendo, tanto que a nivel global en alimentos Argentina es el segundo país con mayor inflación luego de El Líbano. A nivel global en todos los rubros Argentina ocupa el cuarto lugar como nación con mayor índice de inflación. Y hace tres meses que Argentina es el primer país con mayor inflación mensual de toda la región latinoamericana, incluyendo a Venezuela. El gobierno argentino no puede resolver su desequilibrio fiscal, el gasto público sigue siendo colosal y la impresión de la moneda y el pedido de deuda la solución, la solución con inflación, con inflación e incremento de la pobreza y la indigencia. Nayib Bukele cumple su promesa y se inscribe para competir por la presidencia de El Salvador en 202429/6/2023 El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, inscribió el lunes 26 de junio de 2023 su precandidatura para buscar la reelección en los comicios de febrero de 2024, omitiendo los señalamientos de inconstitucionalidad que él mismo sostuvo en el pasado, según informó el partido oficialista Nuevas Ideas (NI). El vicepresidente Félix Ulloa lo acompañará en la fórmula presidencial. Bukele anunció su intención de reelegirse en septiembre de 2022, un año después de un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con anterioridad a la decisión de los jueces constitucionalistas, que fueron elegidos en un polémico proceso en la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista tras destituir a sus antecesores, un presidente salvadoreño que decidiera optar de nuevo a la presidencia de la república debía esperar diez años, a contar desde el último día de su anterior presidencia para intentar volver a acceder al cargo. Elecciones en Guatemala: el frágil equilibrio de una semidictadura de corrupción corporativa19/6/2023 Conseguir el poder en Guatemala, que todavía implica ganar elecciones (aunque las reglas están cada vez más trucadas), está cambiando ante nuestros ojos. Una clase política tradicional casi universalmente odiada encuentra en esta elección de 2023 una sociedad en constante cambio, incrementalmente más moderna, más urbana y con acceso a nuevos medios de comunicación. La era del TikTok viene después de que los políticos quedasen desnudos debido las investigaciones de 2014 a 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) que dejó expuestas sus prácticas corruptas como nunca antes. Las encuestas piden algo distinto, con un 90 % de la ciudadanía considerando que el país va por mal camino y con una población que vota con los pies migrando masivamente desde hace años hacia Estados Unidos. Como respuesta las instituciones controladas por la casta gobernante se han esforzado por bloquear todas las candidaturas de cambio viables, dejando claro que vivimos en un sistema híbrido, de autoritarismo competitivo, donde pueden pelear las elecciones solo los que acuerden debajo de la mesa no cambiar demasiado las cosas. Uno de los problemas más graves que Venezuela ha sufrido durante todo el siglo XXI, y en particular en los años recientes, es el de la desafección política, que se refiere al proceso de distanciamiento y desconfianza de la ciudadanía con respecto a la política, los partidos y hacia la democracia., fenómeno que ha derivado en bajos niveles de participación en cargos y espacios de poder democráticos. Empecemos por observar las cifras generales en torno a los índices de democracia. Basándose en los estudios acerca de las democracias en el mundo realizado por The Economist Intelligence (2021), la fuente venezolana de Runrunes.com (2023) [1] indica que Venezuela descendió casi un punto (de 2,76 a 2,11) sólo de 2020 a 2021, siendo nuestro país el cuarto con peor rendimiento en este índice, casi a la par de países tales como Afganistán, Myanmar y la República Democrática del Congo, los cuales se encuentran en situaciones de guerra interna o dictaduras acérrimas. |

Fuente RSS

Fuente RSS